こんにちは! 東伏見とオンライン教室のアレンです!

最近「プログラミング教育」という言葉をよく耳にしませんか?

でも保護者の方からは、こんな声をよくいただきます。

「本当に役立つのは将来の仕事だけじゃないの?」

「パソコンの前に座らせるだけにならない?」

実は答えはその逆です。プログラミングはゲームやアプリをつくるためのものではなく、子どもに“考える力”を育てる学びです。小学校でも必修化されるほど注目されており、論理的思考・計画力・忍耐力といった力を日常生活にまで広げてくれるのです。

大きな問題を小さなステップに分ける力

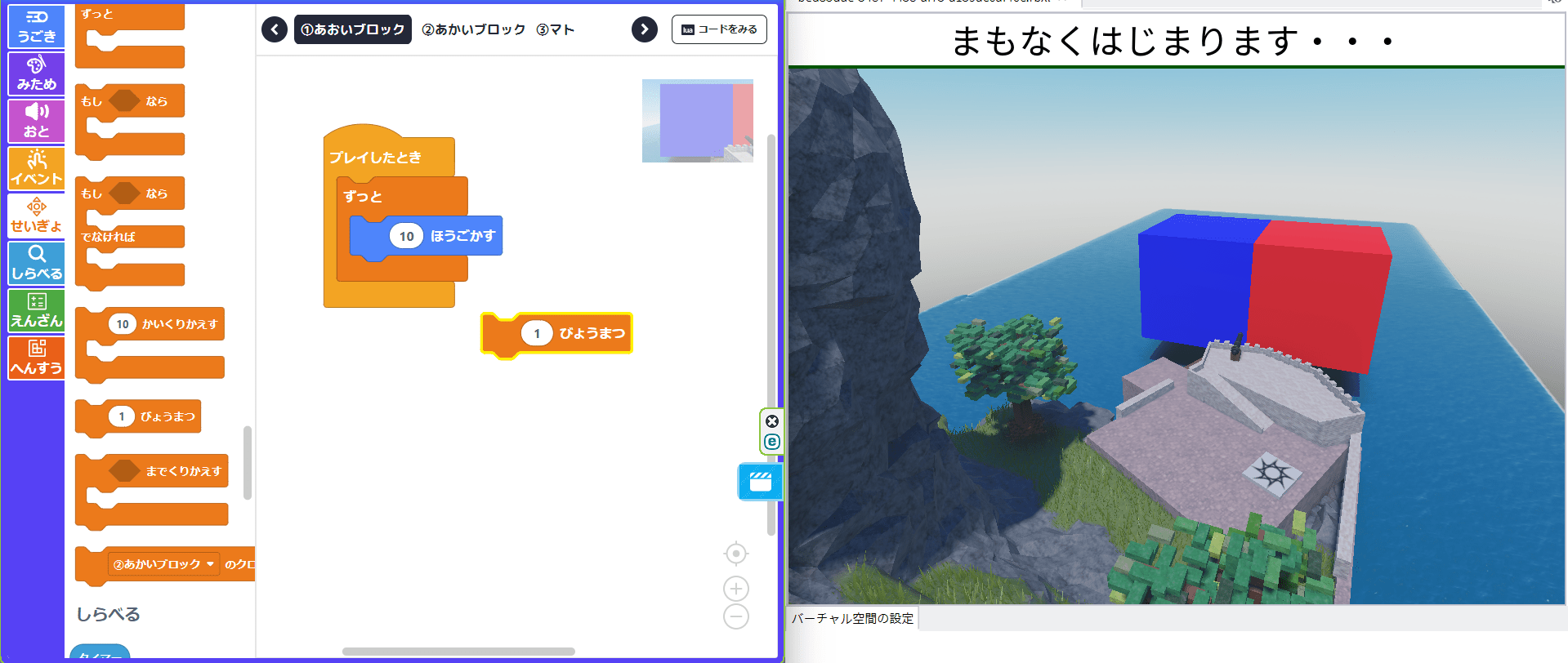

プログラミングの最初の学びは「大きな課題を小さなステップに分けること」です。たとえばScratchでは「ゲームを作る」といっても、キャラクターが最初に何をするか、キーを押したらどう動くか、音やアニメーションはどうするか、と順番に考えます。

この力は日常生活でも生きます。

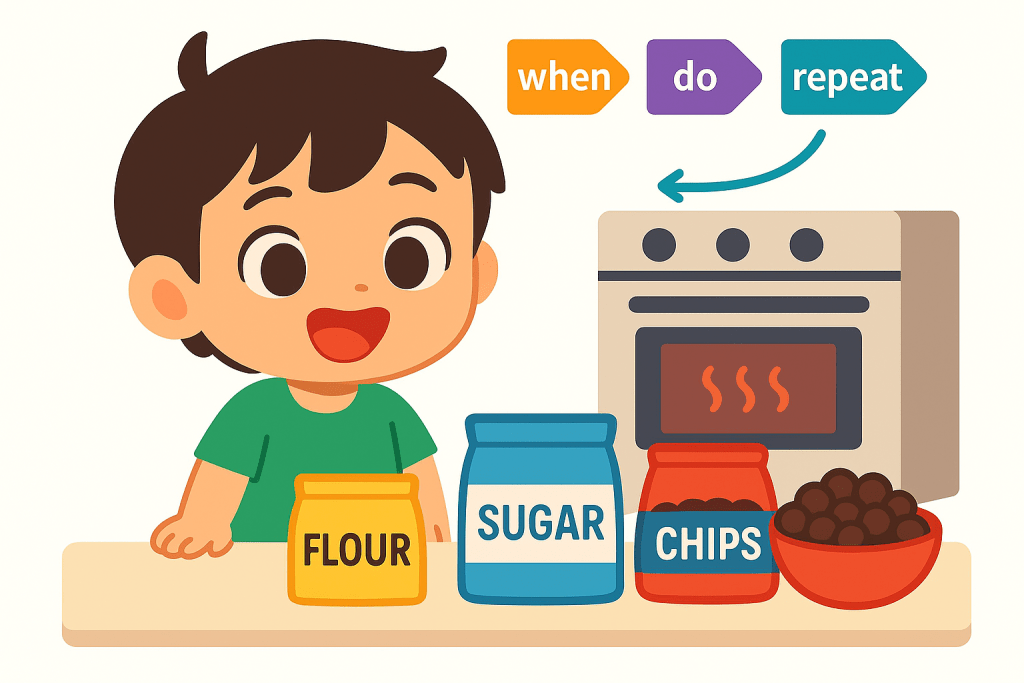

- クッキーを焼きたいときは?

- ステップ1: 材料をそろえる。

- ステップ2: オーブンを予熱する。

- ステップ3: チョコチップを途中で食べすぎない。

- 修学旅行の準備をするときは? 「服」「洗面用具」「おやつ」「遊び道具」など、カテゴリーに分けて荷造りできる。

多くの保護者が「もっと計画的に動いてほしい」と願いますよね。プログラミングはまさにその力を育てます。

日常に生きる「もし~なら」思考

プログラミングでは「もし~なら(if/then)」をよく使います。

「もしキャラクターが壁に当たったら、跳ね返る」

「もしタイマーが0になったら、ゲームオーバー」

この考え方は生活の中でも役立ちます。

- もし宿題を先に終わらせたら、あとでゆっくり遊べる。

- もし雨が降っていたら、傘を持って行く。

- もしお父さんがまたダジャレを言ったら、ため息をついて目を回す。

子どもは自然と「選択」と「結果」のつながりを意識するようになります。

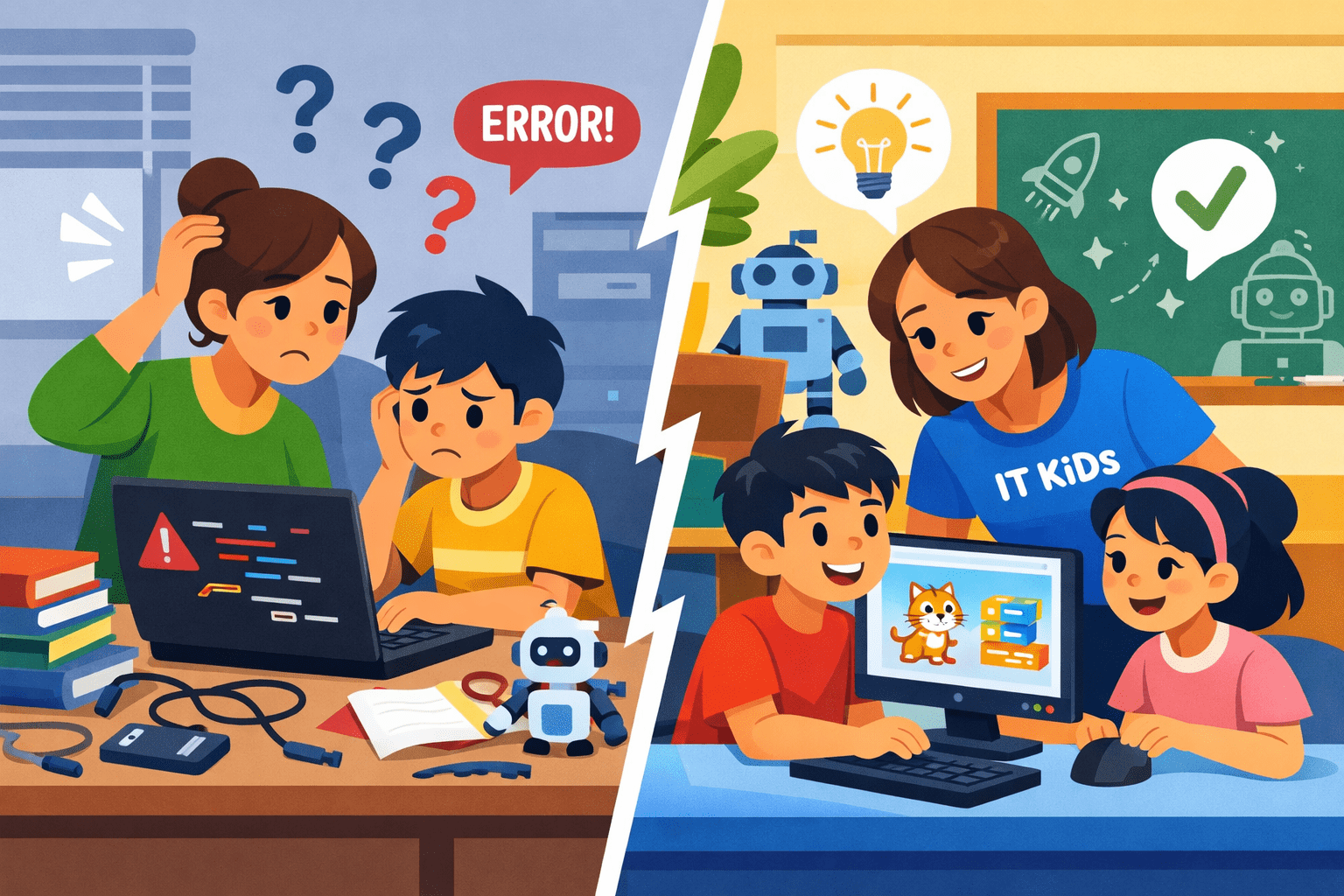

ミスをしてもパニックにならない

プログラマーは誰でもミスをします。うまく動かないときは、試して修正して、もう一度挑戦します。その繰り返しが「粘り強さ」を育てます。

もちろん、子どもは最初はエラーが出るとイライラすることもあります。でも、手順を振り返り、落ち着いて修正しながら進む習慣こそが強さを育てます。

日常でも同じです。

- 宿題が間違っていたら、破り捨てるのではなくどこで間違えたかを確認する。

- レゴの作品が崩れたら、どの工程で問題があったかをチェックする。

- ラーメンを最初に静かに食べてしまっても、慌てず次からは「ズズッ」と音を立てて調整する。

プログラミングは「失敗しても大丈夫。やり直せばいい」と子どもに教えます。

未知へのチャレンジに自信を持つ

プログラミングを学ぶと「まだ知らないけど、自分で調べて解決できる」という自信が身につきます。これは将来にとても大切な力です。

- 家族旅行で新しい駅を歩くとき。

- 補助輪なしで自転車に挑戦するとき。

- ランドセルと給食袋、体操服を全部持って落とさず歩くとき(まるで子ども版テトリス!)。

子どもは「知らないからできない」ではなく「試してみよう」と思えるようになります。

保護者の皆さまへ

保護者が願うのは、子どもが勉強だけでなく人生でも成長してほしいということ。プログラミングは教室の外でも役立つスキルを育てます。

- 論理的に考える力

- 選択と判断の力

- 失敗しても立ち直る力

- 新しいことに挑戦する自信

そして意外なことに、プログラミングを学んだ子どもは算数や問題解決でも成果を上げやすいという研究結果もあります。多くの保護者が「自分で考えて動けるようになった」と実感しています。

プログラミング教育は未来のエンジニアを育てるためだけのものではありません。

「自分で考えて行動できる子ども」を育てるための、一生ものの投資です。

ScratchやPython、Roblox、Minecraftを学ぶことで、遊びの中から“生きる力”が自然と育ちます。

無料体験レッスンのご案内

まずは無料体験レッスンで、その変化を実感してみませんか?

お子さまの「できた!」という笑顔が、きっとご家庭に新しい風を運んでくれるはずです。

定員には限りがありますので、ぜひお早めにお申し込みください。