学校や他の習いごととちがう「プログラミング教室」

「コードがこわれた!…でもなおせるかも。」

これは、ある小学生がスクラッチで作ったゲームが3回目に止まったときに言った言葉です。おこっているわけじゃありません。むしろ、集中して、わくわくして、自信を持っていました。

ふつうの授業では、なかなか聞かないセリフです。

日本の小学生は、毎日きまったルールの中で行動しています。「これを言いなさい」「ここに書きなさい」「これはおぼえなさい」。放課後もおなじです。ピアノ、水泳、英語、塾……どれも大人の指示にそって、正しいやり方をくりかえします。

でもこどもプログラミング教室はちがいます。

「自分で考える力」が育つ

プログラミングでは、だれかのまねをするのではなく、自分の頭で考えます。わざとこわしてみたり、ちがうやり方をためしたり、自分でトラブルを見つけて直したりします。だれも「これが正解」とは言いません。

だからこそ、考える力がのびます。

小学生には「スクラッチ(Scratch)」が人気

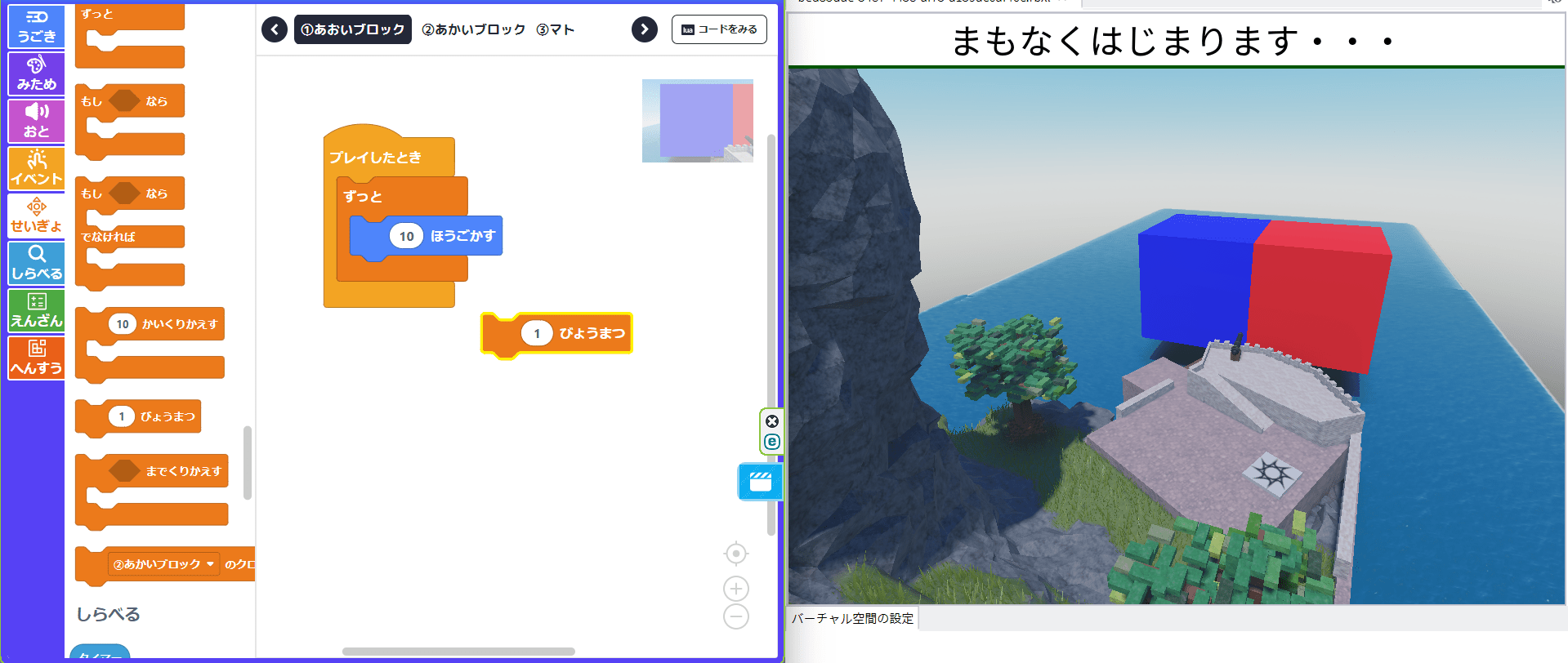

低学年の子どもたちにはスクラッチ(Scratch)を使います。見た目はゲームのようですが、本物のプログラミングです。カラフルなブロックをつなげて、キャラクターの動きを作ります。

ある2年生の子は、ネコがネズミをおいかけるゲームを作りました。でも、ネズミがすぐに消えてしまいます。「スピードが速すぎる?」「コードをまちがった場所に入れた?」など、いろいろ考えて、30分かけて直しました。

その30分間、だれに言われたわけでもなく、自分でがんばっていたのです。

上の学年では「パイソン(Python)」や「マインクラフト」「ロブロックス」

高学年になると、パイソン(Python)に進みます。文字を打ってコードを書く本格的なスタイルです。もちろんむずかしいですが、考え方はスクラッチとおなじです。

ある子が if 文の最後に「:」をわすれて、「パイソン、また意地悪してきたー!」と言っていました。教室中が笑いました。でもすぐに自分で気づいて、なおしていました。

ほかにもマインクラフト(Minecraft)やロブロックス(Roblox)を使ったプログラミングもあります。すでに知っているゲームの中で、自分の世界を作ったり、ルールを作ったりします。つまり、ただ「プレイ」するだけじゃなく、「作る」ほうにまわるのです。

いちばん大きなちがい:「失敗しても大丈夫」

そして、いちばん大事なのはここです。

プログラミングでは「失敗してOK」なんです。

まちがってもはずかしくありません。だれでもバグ(こわれたコード)を作ります。バグを見つけて、直すのが、プログラミングの大事な時間なんです。

ある子は、キャラクターが画面いっぱいに広がってしまうバグを見て、「先生、ねこがビルくらい大きくなった!」と笑っていました。でもそのあと、「サイズを1000にしちゃってた」と気づいて、自分でなおしていました。

ほとんどの習いごとでは、「まちがえたらダメ」という雰囲気があります。でもプログラミングはちがいます。

プログラミング教室では、「まちがえても、そこから学べる」ことを自然と体験します。これは、将来どんな仕事をするにしても、ぜったいに必要な力です。

「うちの子が『失敗って楽しいかも』って言ったとき、本気でびっくりしました。」

まずは体験してみませんか?

塾では教えてくれません。ピアノでも学べません。でもプログラミングなら、まちがえることが、前に進む力になります。だからこそ、すべての子どもに一度は体験してほしいと思っています。

お子さまにもプログラミング、合うかもしれません。全教室で無料体験レッスンを実施中です。まずは予約してみてください。

「こわれた!」を「なおせた!」に変える体験が、週に一度の楽しみになるかもしれません。